|

国際列車での出会い 午前11時。北へ向かうほどに、空は晴れ渡ってきた。ヒマワリ畑やトウモロコシ畑、炭坑、大河など、わずかのあいだにも、車窓からの風景は移り変わる。窓の隙間から入り込む風が、額をなでる。列車の振動が心地よい。 わたしのコンパートメントの同乗者は、モンゴル人の青年。わたしたちには共通の言語がない。手振りと笑顔だけを頼りに、さっきからパスポートの見せあいっこをしたりして、親睦を深めているところ。 パスポートによると彼は1970年生まれの22歳。ウランバートル市内に住んでいるらしい。途中、山間の駅で列車がとまったとき、彼は山ほどのりんごとぶどうを買いこんできた。どうやら果物の産地だったらしい。その中のいくつかを洗面所できれいに洗ってきて、私にも「食べろ」と勧めてくれる。りんごは小振りで甘酸っぱく、おいしかった。わたしはお礼に日本から持ってきていた森永ハイソフトとマーブルチョコをわけてあげた。 彼は座席に寝転んで、わたしが日本から持ってきたモンゴルのガイドブックを熱心に読んでいる。時折、起き上がって、写真や地図を示しながら説明口調で懸命に話しかける。しかし、何のことやらさっぱりわからない。彼の名前はニェンモチル。スポーツ刈りがよく似合う、きりりとしたショウユ顔だ。 やがて隣のコンパートメントからニェンモチルの友達がやってきた。彼の名はバッドバヤル。18歳。片手にはビール、片手にはタバコを持っている。彼はわたしに向かって、日本語で「コンニチハ」という。 以前ウランバートルに来ていた日本人の男性に、20日間、日本語を習ったらしい。彼はひらがなとカタカナを書くことが出来る。話せる言葉は本当にわずかだけれど、たった20日間学んだだけで、よくこれだけ覚えているものだと感心する。彼の風貌は日本人のそれとまったく変わらず、人懐っこい笑顔がいっそう親近感を覚えさせる。 彼らに誘われて、昼食をとりに食堂車へ向かった。メニューは中国料理。牛肉の炒め物と鶏のグリル、トマトのスクランブルエッグ、それに白飯だ。モンゴルでは、果物などは手に入らず、中国みたいにたくさんの食べ物はないらしい。すべてがジェスチャー主体の会話なので、どこまでが真実か定かではないけれど……。 わたしが食事に熱中していると、ニェンモチルが進行方向右手の窓をしきりに指差す。彼方に延々と連なる山脈が見える。さらによく目を凝らすと、その山裾に沿って、これまた延々と連なる万里の長城が見える。 列車は先程張家口の駅を出たばかり。これからしばらく、万里の長城を右に眺めながら走る。かつて匈奴の侵入を防ぐために築かれたというこの長城。現在、中国の手なる内蒙古と中国中南部を、未だに分かちている城壁だ。 バッドバヤルはさっきから未青年にも関わらず、ビールばかり飲んでいる。あとから聞いた話だが、モンゴルには未成年の禁酒や禁煙を説く法律はないらしい。本当かどうかは定かではないが。それにしても彼はよく飲む。「オイシイ?」と尋ねると「オイシクナイ」と答える。このあたりの日本語は分かるらしい。「オイシクナイデス」けれど「スキデス」という。なんとなくその気持ちはわかる気がする。 長時間の列車の旅に備えてジャージーにトレーナー姿のわたしが余程貧しく見えたのか、それとも彼らの流儀なのか、気前がいいのか分からないが、食事は全部、彼らがご馳走してくれた。私がお金を出そうとすると「いいんだ、いいんだ」というように、バッドバヤルが私の手を制する。 しかも、彼らはレディーファーストの作法が身についていて(例えば食堂車へ行く途中のドアの開閉や、テーブルでの料理や飲み物の進め方など)、わたしのことを、まるで自分のお客のように、自然にもてなしてくれる。レディーファーストというよりむしろ、「思いやりがある」といった感じかもしれない。 バッドバヤルは「わたし」と「あなた」とわずかの単語を駆使して、懸命に話しかけてくれる。ニェンモチルもいくつかの日本語を覚えたようだ。 そういえばさっき、「汚い毛布や敷き布団」と書いたけれど、そのあと女性の客室係がシーツと枕カバー(洗濯済)を持ってきてくれた。しかし、やっぱり寝袋で寝る方が衛生的だろうと敷かずにいた。するとバッドバヤルとニェンモチルが「こうやって敷くんだ」と、しきりに教えてくれる。まさか「かゆくなりそうだからいやだ」なんて拒むこともできず、やむなく、敷き布団を敷いてシーツをかける。寝転んでみると、振動がやわらいで、意外に快適だ。いやがってごめんなさい。だけど、毛布を使うのだけは勘弁させてもらった。 座席にゴロリと寝転んで、過ぎ行く景色をぼんやりと眺める。石炭の山、畑、煉瓦造りの古びた家々、工場地帯。なだらかな丘陵。農民。ロバ。ウマ……。そして、延々と続く、線路沿いの電柱。

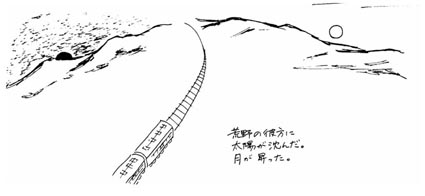

果てしない黄昏 甲高い汽笛の音で、まどろみから目が覚めた。午後6時。あたりの光景が、荒涼とした浅い緑色の大地に変わっていた。彼方に枯れ草色の山脈が見える。時折、質素な土塀の家々が寄り添った、小さな集落が行き過ぎる。集落の周辺には畑が広がる。いったい何を植えているのだろう。 集落を過ぎれば、また同じような光景が、いつまでもいつまでも続く。乗客たちはみな一様に、黙って窓の外をじっと見つめている。モンゴル人も、中国人も、もう見飽きるほどに見慣れているはずの単調な景色を見つめる。じっとしたまま動かない羊たちの群れが視界をよぎる。赤やピンクの鮮やかな服を身にまとった女性たちの姿が、無彩の大地に際立つ。人々は、こんなにも広い大地に抱かれて暮らしている。 眠っていたニェンモチルが目を覚ました。寝ぼけた目をこすりながら外を見る。わたしのほうを見て、「モンゴル」とつぶやく。 内蒙古。万里の長城の北にたたずむ広大な土地。幾多の歴史を経て中国となった地。しかしここには、遊牧し、ゲルに暮らすモンゴルの人々がいる。ニェンモチルにとってここはすでにモンゴルなのだろう。わたしが持っていた地図を示して、「ここだ、ここはモンゴルだ」というふうに、内蒙古のあたりを指さす。そしてまた、ここはゴビ砂漠の入り口でもある。 いつしか車内に音楽が流れ始めた。ニェンモチルが一緒に口ずさむ。軽やかで素朴なメロディー。どうやらモンゴルの歌らしい。 やがて、あたりの空気が黄金色に染まり始めた。風が冷たい。窓の外は相変わらず、浅い緑色の平原が続く。あと3時間もすれば、いよいよ国境だ。それにしても一体いくつの小さな駅を通過してきただろう。どの駅にも、駅名を教えるはげかかった文字が記された古びた看板が立っていた。駅員が必ず一人、こちらに向かって吃立し、週に一本のこの列車が通過するのを見届けてくれる。 ふと、左手の窓を見ると、今、まさに沈まんとする真っ赤な太陽があった。果てしなく続く地平線を、赤く赤く染めている。何と茫漠として、そして満たされた光景だろう。荒野の中を北へ走るこの列車を挟んで、太陽と月が入れ代わる。遮るもの何もない、裸の地球の姿。 ニェンモチルが、月のことはモンゴル語で「サル」、地平線は「タル」、空は「ティンガル」、星は「オト」というのだと教えてくれた。 バッドバヤルとニェンモチルに誘われて、夕食をとりに食堂車へ向かう。食堂車は欧州の客が多かった。ロシア(イルクーツクやモスクワなどの都市)を経て東欧へ向かう人も多いと聞いている。彼らの中に紛れ込めば、きっと誰も、私とニェンモチルたちが異国の人間同士だとはわからないだろう。それだけで親近感を覚える。覚えるには覚えるけれど、言葉が全く通じないので、会話のレベルが断然低い。身振り手振りが派手になるばかり……。 バッドバヤルが北京で買ったというお酒を持ってきた。「二鍋頭酒」と書いてある。65度。勧められて飲んでみる。ものすごい勢いで鼻にツンとくる。ちょっと飲んだだけで思い切りむせてしまった。そんなわたしを、彼らは子供でも見るかのような表情で笑っている。「モンゴルジンハ、オサケガ、スキデス」とバッドバヤルが言う。彼らはきついこのお酒をあっという間に飲んでしまう。 うしろのテーブルでは、お酒を飲みすぎて大騒ぎしていたモンゴルの若者たちが、中国人の駅員達に激しく怒鳴られ、なかば暴力的に、食堂車から強制退去させられている。駅員達に、なぜあんなにも強い権限があるのかわからない。バッドバヤルが眉間に皺を寄せながら、中国の食堂車はタバコが吸えないし嫌いだ、というようなことをいう。 食事を終え、コンパートメントに戻る。気づいたら、テーブルも本も座席も何もかもが、ゴビの砂でざらざらになっていた。髪の毛もごわごわだ。いつしか窓の外は深い深い暗闇。見えるのは「サル」の光と「タル」の輪郭だけだ。 |

|

|

Back Next