|

夜、国境の駅で 午後8時50分。列車は二連浩特(エレンホト)に到着した。ここは中華人民共和国とモンゴル国の国境の町。1956年、北京−ウランバートル−モスクワ間の列車が開通したときに作られた町だという。あと4.5キロ走れば国境線だ。ここで列車は停車し、中国出国のための諸手続きが行われる。制服の管理官が客室に出入りし、パスポートや出国カード、切符や荷物などを点検していく。 この駅でしなければならない大切なこと、それは車輪の付け替えだ。モンゴルと中国ではレールの幅が違うため(モンゴルのほうが幅が広い)、ここで付け替えるのだという。従って、この駅で2、3時間、待機しなければならない。もちろん、列車の中で待っていてもいいのだが、ぜひとも駅の中を見てみたいので、ニェンモチルのあとについて外に出た。 空気がシーンとしていて冷たい。夜空にポッカリ満月が浮かぶ。簡素なネオンに飾られた駅舎が、暗闇にひっそりと立っている。 駅の中は薄暗く、がらんとしていて、怪しげな空気が漂っている。私たちは駅の外には出られない。駅の入り口では、柵越しにヤミの酒の売買が行われていた。大荷物の人たちは、最後のとどめ、という感じで、思い切りお酒を買い込んでいる。モンゴルでお酒を買うと、中国の3、4倍の値段だそうだ。しかもなかなか手に入らない。 そんなヤミの売買の様子を写真に撮ろうとシャッターを切ったら、思いっきりフラッシュが光って(当たり前だが)、みんなの視線を集中させてしまい、おじさんたちからものすごい剣幕で怒鳴られてしまった。怖かった。 やがて待合室はビールの匂いでいっぱいになった。みんなが、ここぞとばかりにビールを飲むからだ。飲みだめ出来るものでもないだろうに……。彼らは栓抜きを使わずに、1本のビンのふたを使って、もう1本のビンのふたを器用に空ける。すごく簡単に空く。時折、ビンが割れる「ガチャーン」という音が、待合室いっぱいに響き渡る。かなりものものしい雰囲気だ。 こんな真夜中に、何が楽しくて、わたしはこんな物騒な場所にいるんだろう。そう思うと、本当に心細くなった。しかも、トイレに行きたいのに、入り口に頑丈な南京錠がかかっていて入れない。職務員の部屋に行き、トイレのほうを指差しながらジェスチャーで「鍵を開けてくれ」と、何度も懇願するのだが、どの人に頼んでも首を横に振り、開けてくれない。全く鬼のような人たちだ。外の茂みで、とも思ったが、そんな無防備な体勢を取れるような環境ではなかった。寒い中、3時間もトイレを我慢する羽目に陥ってしまった。 そうこうしているうちに、バッドバヤルとニェンモチルがお酒を買い込んできた。青島(チンタオ)ビールやウオッカだ。パイナップルのビン詰やジャムもある。ニェンモチルが買ったお酒を見張りながら、椅子に腰掛けてぼーっとしていたら、見知らぬモンゴル人のお兄さんに英語で声をかけられた。女一人の(しかも若い!)乗客なんてどこを見回してもいないから、きっと興味を持ったのだろう。 彼の名はオド。アメリカ合衆国にしばらく住んでいたという。ウランバートルに住んでいる彼は、ニェンモチルたちと同様、買い出しのために、北京へ行っていたのだという。それにしても、久しぶりに他人と意思の疎通が図れて、ほっとした。疎通率2〜3%から、一気に50%に跳ね上がった気分。こんな経験をするから、自分が随分、英語が話せるような錯覚に陥ってしまっていけない。

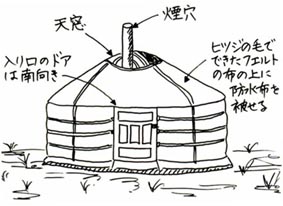

●遊牧民が暮らす家「ゲル」 その1  草原のただ中にぽつんぽつんと立っている円筒形の白い建物がゲル。紀元前の昔から、モンゴルの遊牧民たちが暮らしてきた、木とフェルトでできた移動式の住居だ。そもそも「ゲル」とは、モンゴル語で「家」を意味している。中国ではこのゲルを「包(パオ)」と呼ぶ。遊牧民は家畜に与える草を求めて、季節ごとに移動する。移動の際にはゲルをひとたび分解し、移動の末に場所が決まったら再び組み立てる。3〜4人がかりで1時間ほどで組み立てるらしい。ドアが南を向くようにするなど、さまざまなルールがある。

列車の中で迎える朝 9月13日(日曜日)、午前7時。車窓から入り込む朝日で目が覚めた。見渡す限りの荒野。ところどころに草が生えているほかは、黄土色の大地ばかり。線路沿いに立つ電柱と、それらを繋ぐ電線だけが、いつまでもいつまでも、果てしなく続いている。一度は見てみたいと願っていた光景が、今、目前に広がっている。何もない、何もない大地。線路がまっすぐに延びているだけの、寂寥とした風景。 昨夜はあれから大変だった。二連浩特を午前0時頃に出て、国境を越え、モンゴル側の国境の町、ザーミンウードに到着。そのあとが長かった。パスポートのチェックや税関その他の手続きで、幾度もたたき起こされ、すべてが終わったのは午前2時を回った頃だった。9時に二連浩特に入ってから、実に5時間も費やしたことになる。最後にパスポートを受け取ったときには、ほとんど寝ぼけていた。列車が動き出してからも、大荷物を移動させる人々が騒がしく、なかなか眠りにつけなかった。 ニェンモチルも目を覚ました。窓の外を見て「ゴビ」、とつぶやく。バッドバヤルが、朝からビールを持ってやって来た。すでに酔っ払っている。全くこの人は、昨日からどれだけ飲んでいるのだろう。わたしにも「ドウゾ」といって勧めてくれる。朝、起き抜けにビールを飲むなんて、生まれて初めてだ。 トイレに行く途中、車輌連結部分の分厚いガラスが、粉々に割れているのに気づいた。バッドバヤルが酔っ払って割ったのだという。私があきれた顔をして見せたら、わけのわからない日本語で懸命に言い訳している。 あとから分かったことだが、おおよそのモンゴル人は、その歴史的背景から、中国をとても嫌っている。中国人もまた、モンゴルを快く思っていないという。中国の車輌を壊したバッドバヤルの行為は、夕べの食堂車での威圧的な中国人に対する、或いは嫌がらせだったのかもしれない。嫌いな中国から物資を輸入せざるを得ない彼らは、一体どんな気持ちでいるのだろう。陸続きに隣国を持たない、日本に育った私には、互いに憎みあいながらも、相手の国に頼らねばならぬ彼らの気持ちなど、一朝一夕には理解できない。

初めてのヒツジ料理 バッドバヤルが朝食を食べに行こうと誘う。しきりに「モンゴルレストラン、モンゴルレストラン」を連発する。「モンゴルレストラン、タバコ、スエマス」。さっぱり意味がわからない。しかも食堂車へ向かう途中、ニェンモチルが何度も人差し指を口の前に立てて「しゃべっちゃいけない」というようなジェスチャーをする。なおさら、何のことやらわからなかったが、食堂車に入って納得した。 そこは昨夜までの中国の食堂車ではなく、モンゴルの食堂車に車輌まるごと変わっていたのだ。ニェンモチルが「しゃべるな」といったのは、わたしが外国人だとわかると、高い料金を支払わなければならなくから、モンゴル人を装っておけということだったらしい。まったく、彼らは気を遣ってくれているのだ。 朝食のメニューは1種類。白米の上にヒツジ肉の炒め物が載っていて、さらにその上に、目玉焼きが載ったもの。怪しげなビン入のソフトドリンクもテーブルに届いた。バッドバヤルが「モンゴルのコーラ」だと教えてくれる。3本のビン、それぞれに入っている量がものすごく違う。人間が適当に注いで作った、という感じだ。剥げかかったラベルにはサクランボのイラストが付いている。気が抜けたコーラを10倍に薄めた、といった感じの味がする。よくわからない飲み物だ。あとからわかったことだが、これがモンゴル産の唯一のソフトドリンクだった。 さて、ヒツジ肉の料理だが、やや匂いがきついものの、結構おいしくて、おなかが空いていたせいもあり、ぺろりと平らげてしまった。すると、バッドバヤルがすかさず、もう一皿オーダーしてくれる。もう食べれないよ、と首を横に振っておなかをたたくと、彼は「アナタハ、タベマス」と断言する。なぜ?? 見透かされている。食後にチャイ(お茶)を飲んだ。紅茶を薄くしたような味だった。ここでも彼らはごちそうしてくれた。 隣のテーブルに座っていた白人の女性が「こんにちは」と流暢な日本語で話し掛けてきた。オーストラリア人である彼女は、かつて富山県で4年間、英語の教師をつとめていたのだという。いろんな人が乗り合わせているものだ。

たどり着けないウランバートル 日本で得た情報では、この列車は午後1時過ぎにウランバートルに到着することになっていた。今は午後4時30分。まだ列車の中だ。誤情報を入手していたのか、この列車が遅れたのか知る術もない。今夜は、暗くならないうちに早くホテルを見つけて、ゆっくりと休むことにしよう。 途中の駅で、モスクワから北京へ向かう国際列車がすれ違うのを待った。列車は1時間ほど遅れて、わたしたちの列車の傍らを、瞬く間に過ぎ去っていった。 乾いた平原に、時折ヒツジの群れが見える。雲は低く、地平線に漂うように、ポコポコと浮かんでいる。風が強い。同じような風景が、どこまでもどこまでも続いている。バッドバヤルとニェンモチルが、ウシやウマやヒツジやラクダを見つけるたびに「ミホ!ミホ!」と呼び、教えてくれる。 荒野ばかりの光景が、いつしか草原に変わり、次第に針葉樹林や丘陵地が見え始めた。時折、きらきらと輝く川に出合う。やがて、それまで一直線だった線路が蛇行を始める。バッドバヤルやニェンモチルをはじめ、すっかり顔馴染になった乗客たちが、「ウランバートル、ウランバートル!」といって、前方を指さして教えてくれる。それから、かれこれ1時間ほどたったのち、列車はようやくウランバートルに到着した。すでに時計は午後7時を回っていた。 36時間の、長い長い列車の旅だった。 |